Unsere Mitsingkonzerte in Wien bieten EinzelsängerInnen und Chören die Möglichkeit, im Wiener Stephansdom ein bedeutendes Werk der Chorliteratur im Rahmen eines professionell organisierten Mitsingkonzertes aufzuführen.

Seit 18 Jahren kommen zu diesem Anlass EinzelsängerInnen und Chöre aus aller Welt zusammen, um diese besondere Sing Along Erfahrung machen zu können. Unter der Leitung eines renommierten Chorleiters studieren Sie während eines Chorfestivals in Proben über mehrere Tage das aktuelle Werk ein. Als Teil des so geformten Sing Mit! Festivalchors bringen Sie es in einem festlichen Abschlusskonzert zusammen mit Ihren internationalen Mitsängern, dem Domorchester und renommierten Solisten vor großem Publikum zur Aufführung.

Die Künstlerischen Leiter

Künstlerischer Leiter der Wiener Sing mit! Chorfestivals

Künstlerischer Leiter der Sing mit! Chorfestivals

Sing Mit! Galerie

Dankeschön an Gerald Wirth

Dankeschön an Gerald Wirth

Gratulation an die SolistInnen

Gratulation an die SolistInnen

Überreichung der Jubiläums-Zertifikate

Überreichung der Jubiläums-Zertifikate

Überreichung der Jubiläums-Zertifikate

Überreichung der Jubiläums-Zertifikate

Überreichung der Jubiläums-Zertifikate

Überreichung der Jubiläums-Zertifikate

Totenprotokoll W. A. Mozart

Begräbnis W. A. Mozart

Hochzeit W. A. Mozart

G. F. Händel, Messiah

21. - 23. November 2024 | Stephansdom, Wien

Die Anmeldung für das Chorfestival ist geschlossen, da die maximale Teilnahmezahl erreicht wurde!

Die Noten können Sie hier noch bis 31.7. bestellen.

Singen Sie Händels Messiah auf Englisch als Teil des Sing Mit! Festival Chors im Wiener Stephansdom. Das Werk gehört bis heute zu den populärsten Beispielen geistlicher Musik. Beginnend im ersten Teil mit den alttestamentarischen Prophezeiungen der Propheten wird im zweiten Teil das Leben Jesu, seine Geburt, sein Tod am Kreuz – als Erfüllung der Prophezeiungen – und im dritten Teil mit der Auferstehung, die gesamte Heilsgeschichte im Messias erzählt.

Das Werk erarbeiten Sie beim Sing Mit! Chorfestival in mehrtägigen englischsprachigen Workshops unter der Leitung von David Wordsworth, und führen es anschließend gemeinsam mit dem Wiener Domorchester und namhaften Solistinnen und Solisten als feierliches Abschlusskonzert im Wiener Stephansdom auf.

Repertoire und Komponisten

Repertoire

Messias (HWV 56) - G. F. Händel

Entstehung

In der Mitte der 1730er Jahre änderte sich in London die musikalische Mode, weg von der Vorliebe für die italienische Oper, hin zu Oratorien und Musikstücken für die entstehende Mittelklasse. Seit 1735 entwickelte Händel die Gattung der englischen geistlichen Oratorien, wie z.B. 1738 die Oratorien Saul und Israel in Ägypten und vier Jahre später der Messias – möglicherweise beeinflusste auch eine schwere Erkrankung 1737 (vermutlich ein Schlaganfall) seine Entwicklung in Richtung sakraler Musik. 1741 wurde Händel vom Duke of Devonshire, William Cavendish, nach Dublin eingeladen, um eine Serie von Konzerten zu veranstalten. Für eines der Konzerte wählte Händel die Aufführung eines Oratoriums und schrieb den Messias in konzen-trierter Arbeit binnen 3 Wochen. Die Idee und das Libretto stammen von Charles Jennens mit dem Händel schon länger befreundet war.

Handlung

Jennens greift hier zu dem Ansatz – durch die Prophezeiungen des Alten Testaments, dargestellt im ersten Teil des Messias, wird das Erscheinen des Messias legitimiert, wie darauffolgend im zweiten Teil dargestellt. Der dritte Teil hat die Auferstehung zum Thema – somit wird die gesamte Geschichte von der Geburt bis zur Himmelfahrt umfasst. Die Sänger übernehmen keine einzelnen Rollen, es ist auch keine lineare Erzählung festzustellen. Vielmehr nahm Jennens Textteile des Alten Testaments und strukturierte diese zu einem Nachweis, dass Jesus Christus der vom Alten Testament angekündigte Prophet ist, und dass seine Vollkommenheit die Erlösung der Welt bedeutet.

Erster Teil

Durch Rückgriff auf prophetische Texte des Alten Testaments von Propheten wie Jesaja, Haggai, Maleachi und anderen wird das Auftreten des kommenden Propheten vorbereitet. For unto us a Child is born ist der einzige Teil des Messias, bei dem direkt aus dem Leben Jesus Christus berichtet wird.

Zweiter Teil

Das Leiden und der Tod des Messias für die Sünden der Welt sind auch hier hauptsächlich auf Basis der Worte des Alten Testaments, Psalmen und Prophezeiungen nachgezeichnet. Es folgt seine Auferstehung und Himmelfahrt nach den Psalmen 16 und 24. Jesaja sagt die frohe Botschaft vom ewigen Heil voraus. Das berühmte Hallelujah (aus der Offenbarung des Johannes) am Ende des zweiten Teiles bildet die triumphierende Note der Geschichte von Tod und Auferstehung, preisend den Sieg des Christentums und den Triumph Gottes. König George II ist bei der Uraufführung spontan aufgesprungen, weshalb es in Großbritannien heute noch Tradition ist, dieses Hallelujah im Stehen anzuhören.

Dritter Teil

In Kontrast zum jubelnden Hallelujah folgt im Beginn des letzten Teiles eine ruhige und ausgeglichene Arie als Meditation auf die erlösende Rolle des Messias und seine Wirkung auf Individuum und Gemeinschaft der Gläubigen. Die Texte hier basieren auf dem Buch Hiob, den Korintherbriefen und dem Römerbrief. Auch im dritten Teil wird der Schluss Worthy is the Lamb … der Offenbarung des Johannes entnommen, endend im Amen als meisterlich ausgedehnte Fuge.

Zur Musik

Der Messias ist, wiewohl Einflüsse von Kirchenkantaten oder sakralen Konzerten deutlich sind, keine Kirchenmusik im engeren Sinn. Das Oratorium war von Jennens als „Grand Musical Entertainment“ konzipiert und erhielt durch Händels Umsetzung und individualistischer Ausarbeitung den Charakter als „Unterhaltung“ – die Aufführungspraxis in Theatern führte über längere Zeit zu Diskussionen, ob derartig „übel beleumundete“ Aufführungsstätten für ein sakrales Werk akzeptabel wären.

Wirkung

Die Uraufführung des Messias, sieben Monate nach Fertigstellung, am 13. April 1742 in Fishnamble Street Music Room in Dublin hat drei Charityzwecke unterstützt – in der Folge hatte Händel stets darauf geachtet, die Erlöse dieses Werk armen und notleidenden Menschen zukommen zu lassen. Ein Jahr später hatte am 23. März 1743 die Londoner Premiere im Covent Garden Theatre weniger Erfolg. Dieser stellte sich erst ab Mai 1750 und dem Konzert zugunsten des Foundling Hospital ein, mit etwa 70 Aufführungen wurde das Werk dann schon zu seinen Lebzeiten zu einem der meistgespielten Stücke Händels. Ab Mitte der 1770er Jahre wurde das Stück auch im deutschsprachigen Raum, etwa von Carl Philipp Emanuel Bach 1777 in Hamburg, aufgeführt. Eine Bearbeitung durch Wolfgang Amadeus Mozart für Konzerte in Wien wurde im 19. Jahrhundert in Österreich und Deutschland in die Aufführungspraxis übernommen.

Komponisten

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Georg Friedrich Händel wurde als Sohn eines angesehenen Arztes geboren, der für ihn die Laufbahn eines Rechtsanwaltes vorgesehen hatte. Vorerst musizierte Händel heimlich, bis sein Vater sich dazu durchgerungen hatte, ihm das Musikstudium zu erlauben. Er wurde Schüler von Zachow, dem Hauptorganisten von Halle. Im Alter von 18 Jahren reiste er nach Hamburg, wo er an der Oper Geige und Cembalo spielte. 1706 reiste er nach Italien und verbrachte vier Jahre in Florenz, Rom, Neapel und Venedig. In allen diesen Städten präsentierte er seine Opern bzw. dramatischen Werke, schrieb zahlreiche italienische Kantaten und perfektionierte seine Technik, die italienische Sprache in seine Werke einzubauen. In Rom komponierte er lateinische Kirchenmusik.

1710 verließ er Italien und reiste nach Hannover, wo er kurfürstlicher Kapellmeister wurde. Bereits nach kurzer Zeit nahm er eine Einladung an und reiste nach London, wo seine Oper Rinaldo produziert wurde. 1712-15 entstanden vier weitere Opern, die unterschiedlich gut aufgenommen wurden. Händel schrieb auch Kirchenmusik und Musik für den Hof. 1717 trat er in den Dienst des Earls of Carnarvon (der spätere Herzog von Chandos) in Edgware, nahe London, und verfasste elf Lobgesänge und zwei dramatische Werke: Acis und Galatea und Esther.

1718-19 versuchte eine Gruppe von Adeligen die italienische Oper in London bekannt zu machen und gründete ein Unternehmen unter königlicher Schirmherrschaft, die „Royal Academy of Music“; Händel, musikalischer Leiter, ging nach Deutschland, um in Dresden Sängerinnen und Sänger für dieses Unternehmen zu gewinnen, das im April 1720 eröffnet wurde. Mit Händels Oper Radamisto begann eine äußerst erfolgreiche Zeit für den Komponisten.

In den 1730er Jahren wechselte Händel, der sich seiner kommerziellen und künstlerischen Zukunft unsicher war, von der italienischen Oper zu den in England sehr üblichen Musikformen, wie der Ode oder dem Oratorium. Nach einer Reise nach Dublin 1741-42, wo Händels Messias Premiere hatte, widmete sich der Komponist vermehrt dem Fach des Oratoriums.

Während der letzten zehn Jahre seines Lebens dirigierte er regelmäßig den Messias zugunsten eines Spitals für Findelkinder. Händel starb 1759 und wurde in Westminster Abbey beigesetzt.

Ablaufplan

Donnerstag, 21. November 2024

Nachmittag: Chorprobe Nr. 1

Abend: Willkommens-Empfang im Dach des Stephansdoms

Freitag, 22. November 2024

Vormittag: Chorprobe Nr. 2

Nachmittag: Chorprobe Nr. 3

Samstag, 23. November 2024

Vormittag: Generalprobe

Abend: feierliches Konzert im Stephansdom

Anschließend: Konzertempfang

Konzert im Stephansdom

Der festliche Abschluss des 42. Sing Mit! Chorfestivals ist die Aufführung von Händels Messiah im Stephansdom. Damit setzen Sie die Tradition der Musik im Dom fort und treten in die Fußstapfen großer Komponisten. Im Stephansdom erhielten Joseph und sein Bruder Michael Haydn als Chorknaben eine umfassende musikalische Ausbildung. Joseph Haydn heiratete hier, ebenso wie Johann Strauss und Wolfgang Amadeus Mozart.

Für Mozart spielte der Stephansdom in seinem ganzen Leben eine wichtige Rolle, vor allem als er im nahe gelegenen Figaro-Haus wohnte, aber auch nach seinem Tod: Hier heiratete er Constanze Weber, ließ zwei seiner Kinder im Dom taufen und wenige Monate vor seinem Tod bewarb sich Mozart um die Kapellmeister-Adjunktstelle bei St. Stephan. Mozarts Name findet sich sowohl im Totenprotokoll, als auch im so genannten Bahrleihbuch (Totengebührenbuch) des Doms.

Abgesehen von Mozart sind auch Antonio Vivaldi, Christoph Willibald Gluck, Antonio Salieri, Franz Schubert und Wolfgang Amadeus Mozart hier im Totenbuch vermerkt.

David Wordsworth

Englische Sing mit! Chorfestivals, Künstlerischer Leiter

David Wordsworth studierte an der Leeds University, der City University (London) und der Guildhall School of Music & Drama. Nachdem er einige Zeit unterrichtet hatte, arbeitete er bei zwei großen Musikverlagen und knüpfte Kontakte zu Komponisten wie Tippett, Henze, Ligeti, Penderecki, John Rutter, Dutilleux, Bob Chilcott, Michael Berkeley, Gabriel Jackson und Cecilia McDowall.

1995 übernahm David Wordsworth die Leitung der Addison Singers und erweiterte die reguläre Konzertserie in London. Unter seiner Leitung gab der Chor Konzerte in Edinburgh, Paris, Barcelona, Krakau, Mailand und sang im Rahmen von Tourneen in Cornwall, Frankreich, Italien und in der New Yorker Carnegie Hall.

David war Künstlerischer Leiter von „Singing Shakespeare“, einem Großprojekt, bei dem Chöre in aller Welt neue und bestehende Vertonungen des Dichters sangen. Zu Davids Veröffentlichungen gehören Artikel über englische, amerikanische und polnische Musik, und erst kürzlich Artikel über Ralph Vaughan Williams für die Zeitschrift „Choir & Organ“.

Neben der Aufführung der meisten Standardwerke des Chorrepertoires, Händels Messiah und Coronation Anthems, den Requiems und Messen von Mozart, Haydn, Schubert, Fauré und Verdi sowie den Klassikern des 20. Jahrhunderts von Britten, Bernstein, Vaughan Williams, Orff und vielen anderen, ist die zeitgenössische Musik ein wichtiger Bestandteil von Davids Repertoire.

Wiener Domorchester

Das Wiener Domorchester setzt sich aus Musikern aller großen Wiener Orchester zusammen. Das Repertoire reicht von kammermusikalischen Ensembles bis zum romantischen Sinfonieorchester. Bei den sonntäglichen Hochämtern, bei vielen anderen von der Dommusik gestalteten Gottesdiensten, bei besonderen Veranstaltungen und bei den Konzerten der Dommusik ist das Domorchester der Partner von Solisten und Chor.

Das Wiener Domorchester setzt sich aus Musikern aller großen Wiener Orchester zusammen. Das Repertoire reicht von kammermusikalischen Ensembles bis zum romantischen Sinfonieorchester. Bei den sonntäglichen Hochämtern, bei vielen anderen von der Dommusik gestalteten Gottesdiensten, bei besonderen Veranstaltungen und bei den Konzerten der Dommusik ist das Domorchester der Partner von Solisten und Chor.

Die Geschichte der Musik im Stephansdom reicht wohl so weit zurück, als in diesem Kirchenraum Liturgie gefeiert wird, also mindestens 870 Jahre! Erstmals urkundlich erwähnt ist das organisierte hauseigene Musikwesen im Stiftsbrief von Herzog Rudolf IV aus dem Jahr 1365, in dem im Zusammenhang mit der Errichtung eines Kollegialkapitels (dem heutigen Domkapitel) auch ein Kantor genannt wird, der für Chorleiter, Chorsänger und Schüler (Stephaner Sängerknaben) verantwortlich war. Unter den prominenten Musikern, die am Stephansdom tätig waren, seien Johann Joseph Fux, die Brüder Michael und Joseph Haydn sowie Wolfgang Amadé Mozart genannt.

Noten und Vorbereitung

Sie können die Noten für das Stück bei Ihrer Anmeldung miteinfügen. Wir werden die Carus-Ausgabe beim Sing mit! Chorfestival verwenden. Innerhalb Europas schicken wir Ihnen die Noten ab Anfang August gerne zu. Bestellfrist für die Noten ist 31. Juli 2024. Wenn Sie die Noten bereits haben oder selbst bestellen möchten, finden Sie die Ausgabe direkt bei Carus: Händel Messiah: Carus 55.056/05.

Es werden nur Teile des Messiah aufgeführt: Aufführungsliste.

G. Fauré, Requiem

11. - 13. Juli 2024 | Stephansdom, Wien

Die Anmeldung für das Chorfestival ist geschlossen, da die maximale Teilnahmezahl erreicht wurde!

Die Bestellfrist für die Notenbestellung ist auch abgelaufen.

Singen Sie Faurés Requiem & Cantique de Jean Racine anlässlich seines 100. Todestages als Teil des Sing Mit! Festival Chors im Wiener Stephansdom. Zwischen dem Tod seines Vaters und dem seiner Mutter verfasst, ist es eine Todesvision nicht im Sinne eines düsteren Begräbnisses, sondern einer glücklichen Erleichterung. „Es ist so sanftmütig wie ich selbst“, stellte Fauré später selbst fest.

Sie studieren das Werk, unter der Leitung von Prof. János Czifra, ehemaliger Domkapellmeister am Dom zu Salzburg, über mehrere Tage in Workshops ein. Anschließend führen Sie es als Teil des so geformten Sing Mit! Festival Chors in einem großangelegten Abendkonzert im Wiener Stephansdom auf, begleitet vom Orchester der Wiener Dommusik und namhaften Solistinnen und Solisten.

Repertoire und Komponisten

Repertoire

Requiem (op. 48) - G. Fauré

In der ursprünglichen, 1887/88 entstandenen Gestalt bestand das Requiem aus nur fünf Sätzen: „Introit“ mit „Kyrie“, „Sanctus“, „Pie Jesu“, „Agnus Dei“ und „In Paradisum“; die Besetzung sah zunächst ein reines Streichorchester (Violine nur solistisch) nebst Harfe, Pauke und Orgel vor. In dieser Form wurde das Werk am 16. Januar 1888 in der Pariser Madeleine uraufgeführt. Im Frühjahr des gleichen Jahres fügte Fauré dem Orchester je zwei Hörner und Trompeten hinzu; diese Fassung erklang erstmals am 4. Mai 1888. In den Jahren 1889-92 bearbeitete der Komponist das Requiem für Kammerorchester und erweiterte es dabei um das (ca. 1889-91 entstandene) „Offertorium“ sowie das bereits 1877 entworfene „Libera me“ (um 1890/91 neu bearbeitet). Diese „Version von 1893“ wurde am 23. Januar 1893 erstaufgeführt, erschien aber erst im Jahr 1994 im Druck. Fauré selbst unterzog das Requiem nämlich 1894-99 einer weiteren Überarbeitung, indem er Holzbläser und Violinen hinzufügte und somit eine Fassung für großes Orchester schuf, die erstmals am 12. Juli 1900 erklang und dann in Druck erschien. Diese Version ist die allgemein aufgeführte und bekannte Endgestalt des Werkes. Obwohl die Entstehung des Requiems zeitlich eng mit dem Tod von Faurés Eltern (1885 und 1887) verbunden ist, hat der Komponist rückblickend betont, dass die Komposition „ohne Anlass“ entstand, „zu meinem Vergnügen, wenn ich so sagen darf“.

Fauré hat in seiner Totenmesse die Violinen stark ausgespart – in der Erstfassung sind sie nur solistisch vorgesehen – und dadurch die Klangfarbe des Werkes stark verdunkelt, auf das elegische Timbre der jeweils geteilten Violen und Celli konzentriert. Charakteristisch ist jedoch, im Gegensatz zu den meisten anderen Requiem-Vertonungen, der völlige Verzicht auf theatralische Wirkungen und die starke Zurücknahme der Dynamik; stattdessen konzentriert sich Fauré (wie zuvor Gounod) auf eine anmutige Melodiosität sowohl des Chores als auch der Soli. Der Aufbau des Requiems weist einige markante Neuerungen auf: So hat Fauré die „Dies-irae“-Sequenz bis auf den letzten Vers („Pie Jesu“) gestrichen, andererseits aber das „In Paradisum“, welches ursprünglich bei der Überführung des Leichnams von der Kirche zum Friedhof erklungen ist, ergänzt. Zu den wenigen Stellen, die nicht seraphische Ruhe ausstrahlen, gehört der markante Introitus mit seiner mehrfachen Kontrastierung von machtvollem Orchester-Unisono und verhaltener chorischer Antwort, der gegen Ende des Agnus Dei überraschend wieder aufgegriffen wird. Das Sanctus mit seinen durchgängigen Harfen-Arpeggien, den ätherischen Violin-Nebenstimmen und den sanften, wiegenliedartigen Gesangskantilenen gehört sicherlich zu den suggestiven Passagen des Requiems; gegen Ende des Satzes werden die „Hosanna“-Rufe von majestätischen Akkorden und emphatischen Hörnerrufen getragen. Ähnlich entrückt ist auch das abschließende, von fern an Gounods „Ave Maria“ erinnernde „In Paradisum“ mit seinen präludiumartigen Dreiklangsbrechungen der Orgel, die gegen Ende von der Harfe aufgegriffen werden und zu einem friedvollen, wenngleich etwas süßlichen Ausklang führen.

Trotz seiner langen Entstehungsgeschichte ist das Werk stilistisch sehr einheitlich. „Stärker noch als der Charme des Requiems wirkt der Eindruck des Naiv-Mystischen nach, einer Todesvision nicht im Sinne eines düsteren Begräbnisses, sondern einer glücklichen Erleichterung, nicht eines schmerzlichen Übergangs, sondern einer Sehnsucht nach dem Jenseits“ (Marie-Claire Beltrando-Patier). Zum Teil ist dieser Verzicht auf dramatische und abgründige Aspekte in Faurés Kompositionsstil begründet, er spiegelt aber auch seine persönliche Auffassung vom Tode. An Eugène Ysaye schrieb der Komponist, das Stück sei „von sanftem Charakter, so wie ich selbst“. Das Requiem ist innerhalb und außerhalb Frankreichs Fauré bekanntestes und meistaufgeführtes Werk; es hatte weitreichende Wirkung auf die Entwicklung der französischen Kirchenmusik und strahlte deutlich etwa auf Maurice Duruflé aus. Seine relativ leichte Ausführbarkeit macht es auch Amateurchören zugänglich.

Komponisten

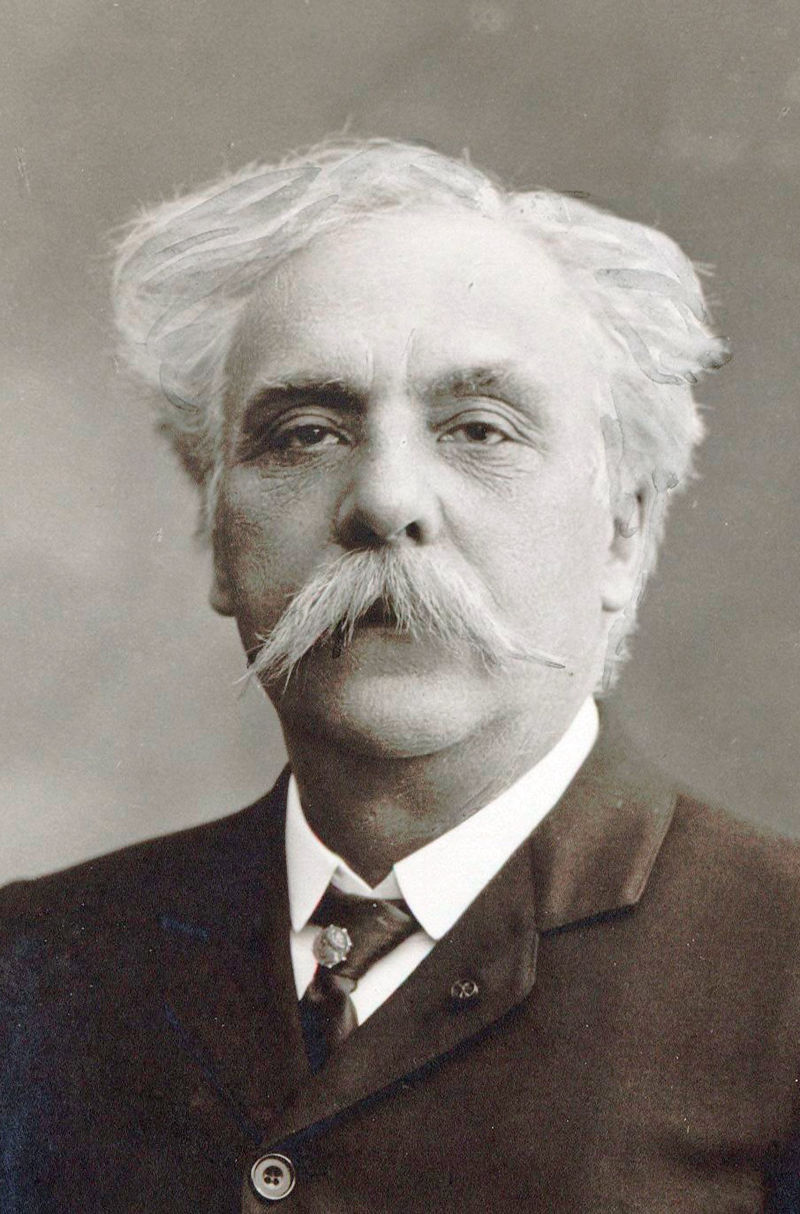

Gabriel Fauré (1845-1924)

Der Sohn eines Schulleiters wuchs unweit von Carcassonne am Fuß der Pyrenäen auf. Bereits im Alter von acht Jahren spielte er ausgezeichnet Klavier und wurde im Jahr darauf an Louis Niedermeyers Pariser Schule für Kirchenmusik aufgenommen. Nach dessen Tod nahm sich ab 1861 der 10 Jahre ältere Camille Saint-Saëns des jungen Fauré an. Diese Freundschaft sollte ihr Leben lang bestehen bleiben. Am deutsch-französischen Krieg 1870/71 war Fauré als Kurier eines Infanterie-Regiments beteiligt. Nach seiner Heimkehr 1871, zählte er zu den Gründungsmitgliedern der Société Nationale de Musique.

Fauré war als Organist in Rennes und Paris tätig und konnte sich dennoch nur durch Arbeit mit Chören und Klavierunterricht über Wasser halten. Wenn er abends in den Pariser Salons auftauchte, zog er als glänzender Improvisator am Klavier und durch seine angenehme Erscheinung, viel Bewunderung auf sich. 1892 zum Inspektor für Musikunterricht ernannt, wurde ihm 1896 die große Orgel an der Madeleine anvertraut. Im selben Jahr übernahm er eine Professur für Komposition am Conservatoire de Paris und ab 1901 lehrte er an der École Niedermeyer. Von 1905 bis 1920 war er Direktor des Conservatoire und modernisierte in dieser Zeit den Lehrplan gründlich. Ab 1903 schrieb Fauré regelmäßig in der renommierten Tageszeitung Le Figaro über Musik. 1920 erhielt er das Großkreuz der Ehrenlegion.

Nach einer unglücklichen Verlobung um 1877 heiratete Fauré 1883 Marie Fremiet, die Tochter eines Bildhauers. Diese Ehe, der zwei Söhne entsprangen, verlief leider unglücklich. Um 1900 verliebte sich Fauré in die 24jährige Pianistin Marguerite Hasselmans. Dieses Verhältnis wurde nicht verheimlicht, aber auch nicht durch Eheschließung legalisiert; es währte bis zu Faurés Tod.

Wenn er, im Vergleich zum Zeitgenossen Claude Debussy oder seinem Nachfahren Maurice Ravel, im internationalen Musikleben wenig präsent ist, dürfte es neben stilgeschichtlichen Gründen daran liegen, dass er kaum großbesetzte Werke hinterlassen hat. Auch sein hochkarätiges Requiem ist ursprünglich für eine karge Besetzung geschrieben worden. Die wesentliche Ausnahme stellt seine Musik zu dem nach Aischylos verfassten Stück Prométhée dar. Die Premiere fand 1900 in der Stierkampfarena von Béziers, damit sozusagen in Faurés südwestfranzösischen Heimat statt. An ihr waren mehrere Hundert SängerInnen und Instrumentalisten beteiligt, darunter allein 30 TrompeterInnen. Das habe Fauré „mühelos“ bewältigt, schreibt R. Crichton. Die Musik zeige nichts von seiner gewohnten Zurückhaltung.

Zum Höhepunkt seines Schaffens fand Fauré nach Ansicht der meisten Kenner in der Vokalmusik, insbesondere in seinen Klavierliedern. Interessant ist, dass einige seiner Lieder, wie Après un rêve, außerhalb Frankreichs überwiegend in Instrumentalbearbeitungen (z.B. für Cello und Klavier) bekannt sind. Fauré schrieb ferner Kammermusik (je zwei Klavierquartette, Klavierquintette, Violinsonaten, Cellosonaten) und Klaviermusik.

Gabriel Fauré starb 1924 im Alter von 79 Jahren in Paris an einer Lungenentzündung. Im Zuge des Begräbnisses in der Madeleine, erklang auch das Requiem des Komponisten. Er wurde auf dem Cimetière de Passy beigesetzt.

Ablaufplan

Donnerstag, 11. Juli 2024

Nachmittag: Chorprobe Nr. 1

Abend: Willkommens-Empfang im Dach des Stephansdoms

Freitag, 12. Juli 2024

Vormittag: Chorprobe Nr. 2

Nachmittag: Chorprobe Nr. 3

Samstag, 13. Juli 2024

Vormittag: Generalprobe

Abend: feierliches Konzert im Stephansdom

Anschließend: Konzertempfang

Konzert im Stephansdom

Der festliche Abschluss des 41. Sing Mit! Chorfestivals ist die Aufführung von Bruckners Messe in d-Moll im Stephansdom. Damit setzen Sie die Tradition der Musik im Dom fort und treten in die Fußstapfen großer Komponisten. Im Stephansdom erhielten Joseph und sein Bruder Michael Haydn als Chorknaben eine umfassende musikalische Ausbildung. Joseph Haydn heiratete hier, ebenso wie Johann Strauss und Wolfgang Amadeus Mozart.

Für Mozart spielte der Stephansdom in seinem ganzen Leben eine wichtige Rolle, vor allem als er im nahe gelegenen Figaro-Haus wohnte, aber auch nach seinem Tod: Hier heiratete er Constanze Weber, ließ zwei seiner Kinder im Dom taufen und wenige Monate vor seinem Tod bewarb sich Mozart um die Kapellmeister-Adjunktstelle bei St. Stephan. Mozarts Name findet sich sowohl im Totenprotokoll, als auch im so genannten Bahrleihbuch (Totengebührenbuch) des Doms.

Abgesehen von Mozart sind auch Antonio Vivaldi, Christoph Willibald Gluck, Antonio Salieri, Franz Schubert und Wolfgang Amadeus Mozart hier im Totenbuch vermerkt.

János Czifra

Dom zu Salzburg, ehemaliger Domkapellmeister

Prof. János Czifra wurde 1951 in Budapest geboren, wo er seine musikalische Grundausbildung bekam. Nach dem Abschluss seines Architekturstudiums an der Technischen Universität in Budapest wurde er an der Franz-Liszt-Akademie aufgenommen, wo er 1980 das Diplom in Chorleitung und Musikpädagogik erwarb. Anschließend begann er das Studium an der Musikhochschule Mozarteum, wo er 1982 das Diplom in Dirigieren, später auch in Kirchenmusik ablegte.

Als Kapellmeister war er in der Stadtpfarrkirche Szent Imre in Budapest und am Landestheater Györ (Ungarn) tätig. Er wurde 1983 mit der Leitung des Diözesan-Kirchenmusikreferates beauftragt. Von 1988 bis 2004 leitete er die Salzburger Liedertafel. Von 1987 bis 2022 war er Domkapellmeister am Dom zu Salzburg.

Als Dirigent konzertiert er in Europa, in Amerika und in Japan und ist auch als Juror und Kursleiter tätig. Mit der Salzburger Dommusik wirkte er bei der Salzburger Mozartwoche, den Salzburger Kulturtagen und zahlreichen Festivals in Deutschland, Ungarn, Italien und Österreich mit.

Wiener Domorchester

Das Wiener Domorchester setzt sich aus Musikern aller großen Wiener Orchester zusammen. Das Repertoire reicht von kammermusikalischen Ensembles bis zum romantischen Sinfonieorchester. Bei den sonntäglichen Hochämtern, bei vielen anderen von der Dommusik gestalteten Gottesdiensten, bei besonderen Veranstaltungen und bei den Konzerten der Dommusik ist das Domorchester der Partner von Solisten und Chor.

Das Wiener Domorchester setzt sich aus Musikern aller großen Wiener Orchester zusammen. Das Repertoire reicht von kammermusikalischen Ensembles bis zum romantischen Sinfonieorchester. Bei den sonntäglichen Hochämtern, bei vielen anderen von der Dommusik gestalteten Gottesdiensten, bei besonderen Veranstaltungen und bei den Konzerten der Dommusik ist das Domorchester der Partner von Solisten und Chor.

Die Geschichte der Musik im Stephansdom reicht wohl so weit zurück, als in diesem Kirchenraum Liturgie gefeiert wird, also mindestens 870 Jahre! Erstmals urkundlich erwähnt ist das organisierte hauseigene Musikwesen im Stiftsbrief von Herzog Rudolf IV aus dem Jahr 1365, in dem im Zusammenhang mit der Errichtung eines Kollegialkapitels (dem heutigen Domkapitel) auch ein Kantor genannt wird, der für Chorleiter, Chorsänger und Schüler (Stephaner Sängerknaben) verantwortlich war. Unter den prominenten Musikern, die am Stephansdom tätig waren, seien Johann Joseph Fux, die Brüder Michael und Joseph Haydn sowie Wolfgang Amadé Mozart genannt.

Noten und Vorbereitung

Sie können die Noten für das Stück bei Ihrer Anmeldung miteinfügen. Wir werden die Carus-Ausgabe beim Sing mit! Chorfestival verwenden. Innerhalb Europas schicken wir Ihnen die Noten ab Anfang April gerne zu. Bestellfrist für die Noten ist 31. März 2024. Wenn Sie die Noten bereits haben oder selbst bestellen möchten, finden Sie die Ausgabe direkt bei Carus: Fauré Requiem: Carus 27.312/05 & Fauré Cantique de Jean Racine: Carus 70.301/10

A. Bruckner, Messe in d-Moll

04. - 06. Juli 2024 | Stephansdom, Wien

Die Anmeldung für das Chorfestival ist geschlossen, da die maximale Teilnahmezahl erreicht wurde!

Die Bestellfrist für die Notenbestellung ist auch abgelaufen.

Führen Sie Bruckners d-Moll Messe & Locus Iste zu dessen 200. Geburtstag im Wiener Stephansdom als Mitsingkonzert auf. Bruckners 1. Messe wird oft als sein erstes echtes Meisterwerk und Schlüsselwerk bezeichnet, die ihn zu einem jener wenigen Komponisten machte, welche die Symphonie nach Beethoven und Schubert weiterentwickelten und das Musikschaffen des 20. Jahrhunderts entscheidend prägten.

Das Werk erarbeiten Sie beim 40. Sing Mit! Chorfestival in mehrtägigen Workshops unter der Leitung von Erasmus Baumgartner, Stellvertretender Künstlerischer Leiter der Wiener Sängerknaben, und führen es anschließend gemeinsam mit dem Wiener Domorchester und namhaften Solistinnen und Solisten als feierliches Abschlusskonzert im Wiener Stephansdom auf.

Repertoire und Komponisten

Repertoire

Messe in d-Moll (WAB 26) - A. Bruckner

Bruckners erste Messkomposition sollte eigentlich zum Geburtstag des Kaisers am 18. August 1864 aufgeführt werden - sie wurde jedoch zu spät fertig. Am 20. November wurde sie dann im Alten Dom zu Linz uraufgeführt und aufgrund des großen Erfolges folgte am 18. Dezember eine Aufführung an einem weltlichen Ort: Im Linzer Redoutensaal. Da in diesem Konzertsaal keine Orgel vorhanden war, musste Bruckner ein Orgelsolo auf zwei Klarinetten und zwei Fagotte übertragen.

Bruckner ist kein Romantiker - er schöpft lediglich die musikalischen Mittel (Harmonisierung und Instrumentation) vollständig aus und erfüllt somit den "romantischen Anspruch". Denn anders als die anderen Komponisten seiner Zeit komponierte er aus tiefstem Glauben. Eduard Liszt sagte einmal über Bruckner, daß er ein "Minnesänger der Gottheit" sei, denn seine Werke waren Glaubensbekenntnisse, die sogar dazu führten, daß er als alter Mann seine letzte Symphonie "dem lieben Gott" widmete - mit der Zusatzbemerkung "wenn Er sie annehmen will".

Von allen Seiten bekam er nach der geglückten Uraufführung großes Lob. Die Wiener Zeitung berichtete in höchsten Tönen von seiner Messe und seine Zeitgenossen respektierten ihn fortan als Komponisten von außergewöhnlichem Rang an. Selbst der Bischof erklärte Bruckner später, daß er während der Messe nicht habe predigen können, da ihn das Werk dermaßen interessiert und gepackt habe. Am wertvollsten war für Bruckner wohl aber das Geschenk des Regierungsbeamten Mayfeld, ein überaus hochgebildeter Mann und ein großer Musikliebhaber: Er ehrte Bruckner mit einem Lorbeerkränzchen, dessen Band die Aufschrift trug: "Von der Gottheit einstens ausgegangen, muß die Kunst zur Gottheit wieder führen" - dieser Kranz hat danach bis zu seinem Tode über Bruckners Bett gehangen.

Im Sommer 1876, nach geglückter Ausheilung einer Nervenkrankheit, verbesserte Bruckner seine drei Messen (d-Moll, e-Moll, f-Moll) rhythmisch. So entstand die endgültige Fassung, an welcher später nur noch kleinere Korrekturen vorgenommen wurden. 1892 erschien das Werk erstmals im Druck. Diese Fassung blieb bis heute gültig.

Komponisten

Anton Bruckner (1824-1896)

Anton Bruckner hatte es nicht leicht. Ein Leben lang war der österreichische Komponist von Selbstzweifeln geplagt. Anton Bruckner stammte aus einfachen, ländlichen Verhältnissen. Nach dem Tod seines Vaters wurde er 1837 als Singknabe im Stift Sankt Florian aufgenommen. Nach mehreren Jahren als Schulgehilfe und autodidaktischem Orgel- und Klavierstudium arbeitete er zunächst als Organist in Sankt Florian, von 1855 dann als Domorganist in Linz. Über Simon Sechter und Otto Kitzler in Musiktheorie und Instrumentation eingeführt, entdeckte er Richard Wagner als künstlerisches Vorbild, den er zeit seines Lebens bewunderte und auch mehrfach in Bayreuth besuchte.

1868 wurde Anton Bruckner Professor für Generalbass, Kontrapunkt und Orgel am Konservatorium in Wien, zehn Jahre später Hoforganist, 1891 schließlich Ehrendoktor der Wiener Universität. Er galt als wichtiger Orgelvirtuose einer Epoche, musste jedoch auf die Anerkennung als Komponist lange warten. Erst die zwischen 1881 und 1883 entstandene „Symphonie Nr.7, E-Dur“ mit dem unter dem Eindruck von Wagners Tod entstandenen berühmten „Adagio“ brachte die erhoffte Anerkennung, auch wenn er sie angesichts seiner Tendenz zur Skepsis und Selbstkritik nicht wahrhaben wollte.

Anton Bruckner war ein Einzelgänger, der sich keiner Schule oder Lehrmeinung anschließen wollte. Er komponierte zahlreiche geistliche Vokalwerke wie seine drei Messen, die „Missa Solemnis b-Moll“ (1854), das „Te Deum“ (1881–84) und zahlreiche Motetten. Als Symphoniker schrieb er von 1863 an insgesamt neun Symphonien und viele symphonische Studien, wobei dazu neigte, fertige Fassungen mehrfach zu überarbeiten. Bruckners Orchesterwerke galten lange als unspielbar, waren aber lediglich für die Tonsprache ihrer Zeit ungewöhnlich kühne, die Traditionen von Beethoven über Wagner bis zur Volksmusik vereinende Klangmonumente an der Grenze von Spätromantik und Moderne.

Ablaufplan

Donnerstag, 04. Juli 2024

Nachmittag: Chorprobe Nr. 1

Abend: Willkommens-Empfang im Dach des Stephansdoms

Freitag, 05. Juli 2024

Vormittag: Chorprobe Nr. 2

Nachmittag: Chorprobe Nr. 3

Samstag, 06. Juli 2024

Vormittag: Generalprobe

Abend: feierliches Konzert im Stephansdom

Anschließend: Konzertempfang

Konzert im Stephansdom

Der festliche Abschluss des 40. Sing Mit! Chorfestivals ist die Aufführung von Bruckners Messe in d-Moll im Stephansdom. Damit setzen Sie die Tradition der Musik im Dom fort und treten in die Fußstapfen großer Komponisten. Im Stephansdom erhielten Joseph und sein Bruder Michael Haydn als Chorknaben eine umfassende musikalische Ausbildung. Joseph Haydn heiratete hier, ebenso wie Johann Strauss und Wolfgang Amadeus Mozart.

Für Mozart spielte der Stephansdom in seinem ganzen Leben eine wichtige Rolle, vor allem als er im nahe gelegenen Figaro-Haus wohnte, aber auch nach seinem Tod: Hier heiratete er Constanze Weber, ließ zwei seiner Kinder im Dom taufen und wenige Monate vor seinem Tod bewarb sich Mozart um die Kapellmeister-Adjunktstelle bei St. Stephan. Mozarts Name findet sich sowohl im Totenprotokoll, als auch im so genannten Bahrleihbuch (Totengebührenbuch) des Doms.

Abgesehen von Mozart sind auch Antonio Vivaldi, Christoph Willibald Gluck, Antonio Salieri, Franz Schubert und Wolfgang Amadeus Mozart hier im Totenbuch vermerkt.

Erasmus Baumgartner

Wiener Sängerknaben, Stellvertretender Künstlerischer Leiter

Seine erste musikalische Ausbildung erhielt Erasmus Baumgartner als Sängerknabe im Stift St. Florian in Oberösterreich. Als 17-Jähriger begann er ein Dirigier- und Gesangsstudium an der Anton-Bruckner-Privatuniversität in Linz; das er 2002 mit Auszeichnung abschloss. Später absolvierte er, ebenfalls mit Auszeichnung, ein Masterstudium in Instrumental- und Gesangspädagogik an der Universität Mozarteum in Salzburg.

Erasmus Baumgartner hat an Musikschulen und Gymnasien unterrichtet, bei den Wiener Sängerknaben und an der Wiener Staatsoper.

Als Chorsänger sang er bei den Salzburger Festspielen: 1987 als Sängerknabe unter Herbert von Karajan, 2008 als Erwachsener unter Seiji Ozawa und Franz Welser-Möst. Noch während seiner Studienzeit gründete Baumgartner die international ausgezeichneten „Academy Singers“, einen Chor von 50 jungen Sängerinnen und Sängern aus ganz Oberösterreich. Von 2009 bis 2012 war er der Künstlerische Leiter des Chores Juvenis in Schärding.

Seit 2010 arbeitet er intensiv mit den Solisten der Wiener Sängerknaben.

Wiener Domorchester

Das Wiener Domorchester setzt sich aus Musikern aller großen Wiener Orchester zusammen. Das Repertoire reicht von kammermusikalischen Ensembles bis zum romantischen Sinfonieorchester. Bei den sonntäglichen Hochämtern, bei vielen anderen von der Dommusik gestalteten Gottesdiensten, bei besonderen Veranstaltungen und bei den Konzerten der Dommusik ist das Domorchester der Partner von Solisten und Chor.

Das Wiener Domorchester setzt sich aus Musikern aller großen Wiener Orchester zusammen. Das Repertoire reicht von kammermusikalischen Ensembles bis zum romantischen Sinfonieorchester. Bei den sonntäglichen Hochämtern, bei vielen anderen von der Dommusik gestalteten Gottesdiensten, bei besonderen Veranstaltungen und bei den Konzerten der Dommusik ist das Domorchester der Partner von Solisten und Chor.

Die Geschichte der Musik im Stephansdom reicht wohl so weit zurück, als in diesem Kirchenraum Liturgie gefeiert wird, also mindestens 870 Jahre! Erstmals urkundlich erwähnt ist das organisierte hauseigene Musikwesen im Stiftsbrief von Herzog Rudolf IV aus dem Jahr 1365, in dem im Zusammenhang mit der Errichtung eines Kollegialkapitels (dem heutigen Domkapitel) auch ein Kantor genannt wird, der für Chorleiter, Chorsänger und Schüler (Stephaner Sängerknaben) verantwortlich war. Unter den prominenten Musikern, die am Stephansdom tätig waren, seien Johann Joseph Fux, die Brüder Michael und Joseph Haydn sowie Wolfgang Amadé Mozart genannt.

Noten und Vorbereitung

Sie können die Noten für das Stück bei Ihrer Anmeldung miteinfügen. Wir werden die Carus-Ausgabe beim Sing mit! Chorfestival verwenden. Innerhalb Europas schicken wir Ihnen die Noten ab Anfang April gerne zu. Bestellfrist für die Noten ist 31. März 2024. Wenn Sie die Noten bereits haben oder selbst bestellen möchten, finden Sie die Ausgabe direkt bei Carus: Bruckner Messe in d-Moll: Carus 27.092/05 & Bruckner Locus Iste: Carus 3.058/20

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Stets auf dem neuesten Stand zu den Sing mit! Chorfestivals bleiben Sie mit unserem Newsletter.

Fragen und Antworten

Was sind die Sing Mit! Chorfestivals?

Die Sing Mit! Chorfestivals sind Mitsingkonzerte, bei denen große Werke für Chor und Orchester aufgeführt werden. Der für jedes Werk neu geformte Sing Mit! Festivalchor setzt sich aus Einzelsängern und Chören aus aller Welt zusammen, die sich für ein Chorfestival anmelden und das jeweilige Werk im Vorhinein zu Hause vorbereiten. In mehrtägigen Proben mit einem renommierten Chorleiter erfolgt der Feinschliff, bevor das Werk im Wiener Stephansdom oder dem Salzburger Dom mit professionellem Orchester und renommierten Solisten aufgeführt wird.

Wer kann an den Sing Mit! Chorfestivals teilnehmen?

An den Sing Mit! Chorfestivals können sowohl Einzelsänger als auch ganze Chöre teilnehmen, sowohl LaiensängerInnen als auch langjährige Profis. Die Sänger bereiten das Werk im Vorhinein zu Hause vor, in den Proben erfolgt der Feinschliff.

Können auch Gruppen und Chöre teilnehmen?

Wir freuen uns auch sehr, Gruppen und Chöre bei den Sing Mit! Chorfestivals zu empfangen! Wenden Sie sich für Chor- und Gruppenanfragen am besten per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! an uns! Sie können Ihre Gruppe oder Ihren Chor auch gerne direkt über unser Online-Anmeldesystem anmelden, diesfalls melden wir uns bei Ihnen mit den Details zu Ihren Sängern.

In welchen Sprachen werden die Proben gehalten?

Musik ist die universelle Sprache, die wir alle sprechen. Dennoch werden die Proben der Sing Mit! Chorfestivals zweisprachig auf Deutsch und Englisch gehalten. 2024 werden die Workshops für den Messiah auf Englisch gehalten.

Welche Leistungen sind in der Teilnahmegebühr enthalten?

In der Teilnahmegebühr sind die folgenden Leistungen während des Sing Mit! Chorfestivals enthalten:

Alle Proben

Empfang im Dach des Stephansdoms / im Domchorsaal der Salzburger Dommusik

Feierliches Abschlusskonzert im Stephansdom / Salzburger Dom

Agape nach dem Konzert mit allen Künstlern

Zur Erinnerung 1 Plakat und 1 Programmheft mit namentlicher Nennung jedes Teilnehmers

Ist ein Vorsingen für die Sing Mit! Chorfestivals erforderlich?

Wir vertrauen auf Ihre Fähigkeit, selbst einzuschätzen ob Sie dem jeweiligen Chorwerk gewachsen sind. Sollten Sie sich nicht sicher sein können Sie uns gerne unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! kontaktieren.

Muss ich das Werk zu Hause vorbereiten?

Ja, es ist erforderlich, dass Sie sich zu Hause mit dem Notenmaterial vorbereiten, in den Proben erfolgt der Feinschliff. Viele Chorsänger verwenden Carus Music / Choir Coach oder andere Übestimmen, um die Werke einzustudieren.

Ist die Teilnehmerzahl begrenzt?

Ja, die Teilnehmerzahl ist abhängig vom aufgeführten Werk begrenzt. Anmeldungen werden nach dem Einlangen berücksichtigt.

Wie hoch ist die Teilnahmegebühr?

Die Teilnahmegebühr für die Sing Mit! Chorfestivals im Jahr 2024 beträgt bis 31.12.2023 € 120,- (Frühbucherrabatt) und ab 1.1.2024 € 130,-

Werden die Noten für das jeweilige Werk versandt?

Innerhalb Europas senden wir Ihnen gerne die passenden Noten Anfang April zu, die Sie zu Ihrer Anmeldung hinzu buchen können. Bestellfrist für die Noten ist 31. März 2024. Die Kosten für die Noten und deren Versand betragen für die Sing Mit! Chorfestivals:

Bruckner D-Moll Messe: € 19,-

Bruckner Locus Iste: € 5,-

Fauré Requiem: € 14,-

Fauré Cantique de Jean Racine: € 8,-

Händel Messiah: € 19,-

Sollten Sie die Noten schon haben oder diese lieber selbst beziehen wollen, der Verlag für alle Noten ist der Carus-Verlag:

Bruckner Messe in d-Moll: Carus 27.092/05

Bruckner Locus Iste: Carus 3.058/20

Fauré Requiem: Carus 27.312/05

Fauré Cantique de Jean Racine: Carus 70.301/10

Händel Messiah: Carus 55.056/05

Gibt es Kombi-Rabatte bei der Teilnahme an mehreren Sing Mit! Chorfestivals?

Viele unserer Teilnehmer melden sich gleich für mehrere Sing Mit! Chorfestivals an. Diesfalls profitieren Sie von den folgenden Rabatten.

Teilnahme an zwei Chorfestivals: Sie erhalten 10 % Rabatt auf die Teilnahmegebühr

Teilnahme an drei Chorfestivals: Sie erhalten 15 % Rabatt auf die Teilnahmegebühr

Was sind die Stornobedingungen?

Sollten Sie Ihre fixe Anmeldung für die Sing Mit! Chorfestivals 2022 stornieren müssen, gelten die unten stehenden Stornobedingungen.

bis 8 Wochen vor dem Chorfestival: € 20,- Stornogebühr

8 - 4 Wochen vor dem Chorfestival: 50 % Stornogebühr

3 - 1 Woche vor dem Chorfestival: 75 % Stornogebühr

ab 1 Woche vor dem Chorfestival: 100 % Stornogebühr

Im Falle von Reisebeschränkungen oder Lockdowns ist Ihre Stornierung und die Rückerstattung jedenfalls gratis.

Diese Stornobedingungen gelten auch bei einer Online-Buchung Ihrer Teilnahme. Der im Online-Buchungsprozess angezeigte Hinweis "Online gekaufte Tickets können nicht storniert werden" ist eine automatisierte Nachricht, die wir leider nicht auf die obigen Stornobedingungen ändern können.

Bitte fragen Sie die Stornobedingungen für Gruppen (ab 10 Personen) separat unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! an.

Wie funktioniert die Online-Anmeldung?

Über unser Online-Anmeldesystem können Sie Ihre Teilnahme abschließen und auch direkt bezahlen. Dazu sind die folgenden Schritte notwendig:

-

Legen Sie eine Teilnahmegebühr in den Warenkorb, dazu auch Noten, falls Sie welche benötigen. Wenn Sie eine Kombi-Anmeldung für 2 Chorfestivals in den Warenkorb legen wählen Sie erst im nächsten Schritt Ihre Kombi aus.

-

Nachdem Sie "zur Kasse" gewählt haben, geben Sie im Kontaktformular Ihre Daten an. Wenn Sie eine Kombi-Anmeldung für 2 Chorfestivals tätigen, wählen Sie hier Ihre gewünschte Kombi.

-

Klicken Sie "Weiter" um zur Online-Bezahlung per Banküberweisung oder Kreditkarte zu gelangen. Nachdem Sie auf "jetzt kostenpflichtig bestellen" geklickt haben können Sie die Bestellung abschließen.

-

Sie erhalten per E-Mail eine automatisierte Bestätigung, die auch ein Online-Ticket enthält, das Sie als Anmeldebestätigung zum Chorfestival mitnehmen können. Bitte beachten Sie, dass Sie auch bei einer Kombi-Anmeldung nur ein Online-Ticket erhalten; Sie sind dennoch für die von Ihnen gewählten Chorfestivals angemeldet.

-

Damit Sie einen Ansprechpartner bei Fragen haben nehmen wir in der Folge dennoch persönlich mit Ihnen Kontakt auf.

Ich habe online eine Kombi-Anmeldung getätigt aber nur ein Ticket bekommen - bin ich für beide bzw. alle 3 Chorfestivals angemeldet?

Aufgrund von Systembeschränkungen ist es bei einer online Kombi-Anmeldung leider nicht möglich, mehr als 1 Ticket auszustellen. Im unteren Abschnitt des Online-Tickets finden Sie auf jeden Fall auch die 2er oder 3er Kombi-Anmeldung vermerkt und Sie können das Ticket zu beiden bzw. allen 3 Veranstaltungen als Bestätigung mitnehmen, in unseren Teilnehmerlisten sind Sie auf jeden Fall entsprechend vermerkt.

Wie funktioniert die Anmeldung per E-Mail?

Sie können sich auch gerne per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! anmelden! Senden Sie uns einfach das ausgefüllte Anmeldeformular:

Anmeldeformular Händel Messiah Wien